La vidéo de réaction (en anglais “reaction video” ou “video react”) est un format populaire sur YouTube, Twitch et TikTok.., car il semble favoriser l’engagement et la communauté.

Une « vidéo reaction » est un format où un créateur se filme en train de regarder une autre vidéo et réagit en direct.

L’écran est partagé entre la vidéo source et le visage du youtubeur.

1. L’identité “civile” vs “numérique” vs “moi-numérique”

Par “identité civile/administrative”, on désigne l’ensemble des attributs stabilisés et vérifiables qui rattachent juridiquement une personne à la société (nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, nationalité, adresse, identifiants officiels, …), bref, la “vraie” personne au sens légal et social, indexée dans des registres et des documents officiels.

On peut compléter cette identité par des dimensions sociales telles que la qualification, le métier, l’expérience professionnelle, les activités sociales et le réseau de relations réelles.

À l’inverse, “l’identité numérique” ou le “moi numérique” relève d’une construction de soi dans les environnements numériques. Les plateformes/réseaux sociaux permettent au sujet de se (re)fabriquer / (re)construire une figure de soi idéale, en sélectionnant des signes, récits et affects. La distance technique et sociale propre aux médias numériques, notamment : pseudonyme, asynchronie, filtrage algorithmique, permet cette dissociation du “moi”.

On peut afficher des appartenances, des valeurs et des émotions sans engagement “biographique” ni mise à l’épreuve directe par autrui.

Les chaînes virales sur YouTube, Facebook, TikTok… sont l’expression privilégiée de cette fabrique du “moi”. À titre d’exemple sur Facebook (Méta) on retrouve sur le mur de certaines personnes des messages du type : “si tu es mon ami, copie-colle ce message » ; les messages étant souvent constitués d’appels à la « défense des enfants”, à la “protection de l’environnement“, ou à toute cause d’injustice sociale ou écologique… (ce sont des exemples).

Ces messages fonctionnent comme des actions de visibilité morale qui consolident un moi numérique vertueux et solidaire, indépendamment de la vérification de l’action réelle.

Ainsi, l’identité civile ancre la personne dans des obligations, tandis que l’identité numérique offre un espace de “jeu (JE)” de soi où l’individu peut se “présenter” différemment et afficher des “valeurs” et des engagements dans un registre moins contraint par les “preuves”.

1.1 L’identité numérique

L’« identité numérique » désigne donc l’ensemble des marqueurs et traces qui permettent d’identifier une personne dans les systèmes d’information et sur les plateformes web (comptes, identifiants, historiques, métadonnées, …). Le “moi numérique” va plus loin : il concerne un affichage de soi “élargi” ou plutôt reconfiguré (choix des registres de langage, gestion des affects et des valeurs, sélection des appartenances) et un “ethos” affiché (compétent, ironique, empathique, rationnel, militant,…).

Là où l’identité numérique peut exister sans intention (les traces suffisent), le moi numérique implique un style, une posture et une stratégie d’acteur/auteur.

1.2 Le “moi numérique”

Le “moi numérique” désigne le persona numérique que l’individu compose, ajuste et met en scène dans les environnements numériques (réseaux sociaux, web…) à des fins de reconnaissance, de crédibilité et de valorisation.

Ce moi n’est pas la simple somme des identifiants et des traces (photos, posts, likes, historiques) qui constituent l’identité numérique au sens descriptif ; c’est une figure idéalisée de soi , travaillée comme un projet narratif et moral. Il est donc à la fois choisi, négocié et calculé.

Le moi numérique n’est pas toujours en accord avec l’identité civile d’un sujet. À titre d’exemple, une personne peut relayer sur les réseaux sociaux des messages en faveur de la protection de l’environnement sans pour autant trier ses déchets au quotidien.

2. Zoom sur la chaîne YouTube : Ernex Frizeur

Les vidéos de réaction sont (normalement) bien montées techniquement et hautement engageantes.

Elles reposent sur un format narratif : introduction, visionnage du contenu, puis des questions. Cette structuration professionnelle ainsi que l’utilisation de contenus viraux ou controversés favorisent l’audience.

Toutefois, le montage et l’intervention des Youtubeurs (choix des angles, questions, sélection des réactions, segmentation de la vidéo en rush décontextualisant la vidéo…) révèlent une part de manipulation qui nuance l’image « brute » ou spontanée du format.

Ainsi, le cœur du dispositif n’est pas tant la vidéo d’origine que la manière dont le créateur la commente, l’interprète et l’évalue.

Dans notre cas, le choix de l’analyse d’une vidéo de la chaîne YouTube Ernex Frizeur tient au fait que le créateur de contenu de cette chaîne analyse des segments de vidéos de politique française.

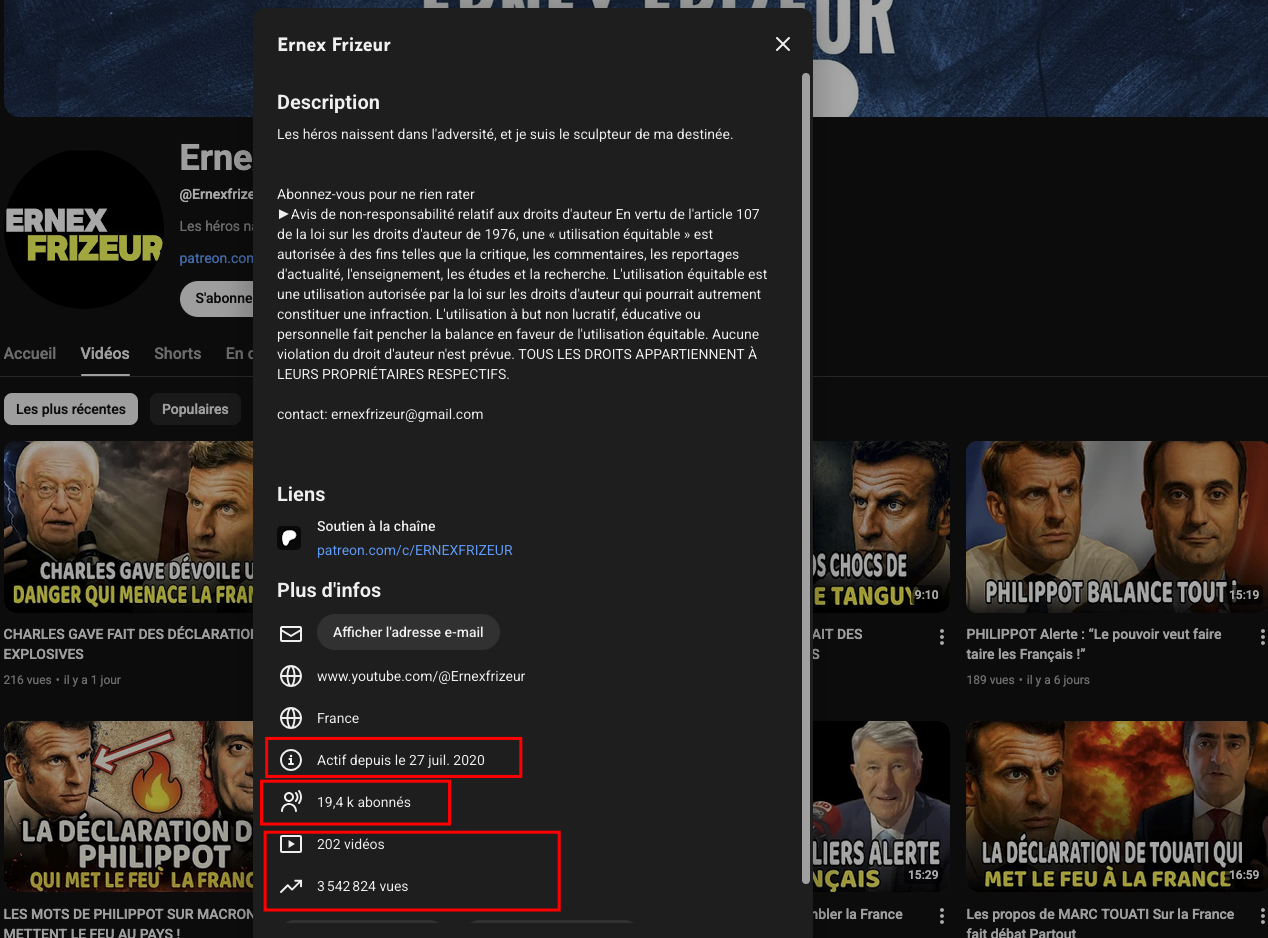

2.1 Analyse quantitative de la chaîne Ernex Frizeur

En amont de l’analyse qualitative, j’ai réalisé un premier repérage quantitatif de la chaîne en m’appuyant sur quelques indicateurs : la première vidéo mise en ligne, plusieurs vidéos intermédiaires choisies, pour lesquelles j’ai relevé le nombre de vues et de “likes”.

Ces données sont complétées par la “métrique générale” de lac haine que constitue le nombre d’abonnés notamment.

- Première vidéo : “Ce que vous ne savez pas de kylian mbappé [vidéo de motivation]” — 251 vues — 8 likes

- Vidéo intermédiaire : “Mali dit adieu à l’ukraine : rupture diplomatique officielle” — 133 vues — 7 likes

- Vidéo intermédiaire (1ere vidéo d’analyse politique) : “Le plan de poutine, la réponse ferme” — 60 vues — 0 like

Pour aller plus loin dans les métriques, voici deux captures d’écran qui montrent clairement l’hétérogénéité des métriques, et ce à deux mois d’intervalle.

À noter que, si vous scannez la chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos avec 301 vues, signe que le score est bloqué par YouTube, souvent lié à l’usage de clics “abusifs”. Le score de la vidéo progresse au-delà des 301 vues lorsqu’elle aura atteint ce seuil au regard de clics “uniques”.

Il serait intéressant d’analyser en profondeur les métriques de façon plus rationnelle, mais ce n’est pas l’objet de cet article.

Les éléments laissent penser que la chaîne est “artificiellement” alimentée par l’achat de vues ; mais, là encore, ce n’est pas mon propos et je ne peux pas le vérifier.

Peut-être que le point le plus important est de considérer que la vidéo du youtubeur analysée ne prend pas en compte l’intégralité de la vidéo originale. Le début est court-circuité, ainsi que la fin (la vidéo s’arrête à 13’52’’ et elle continue sur une analyse en voix off qui semble être un résumé/synthèse généré par l’IA, y compris la voix).

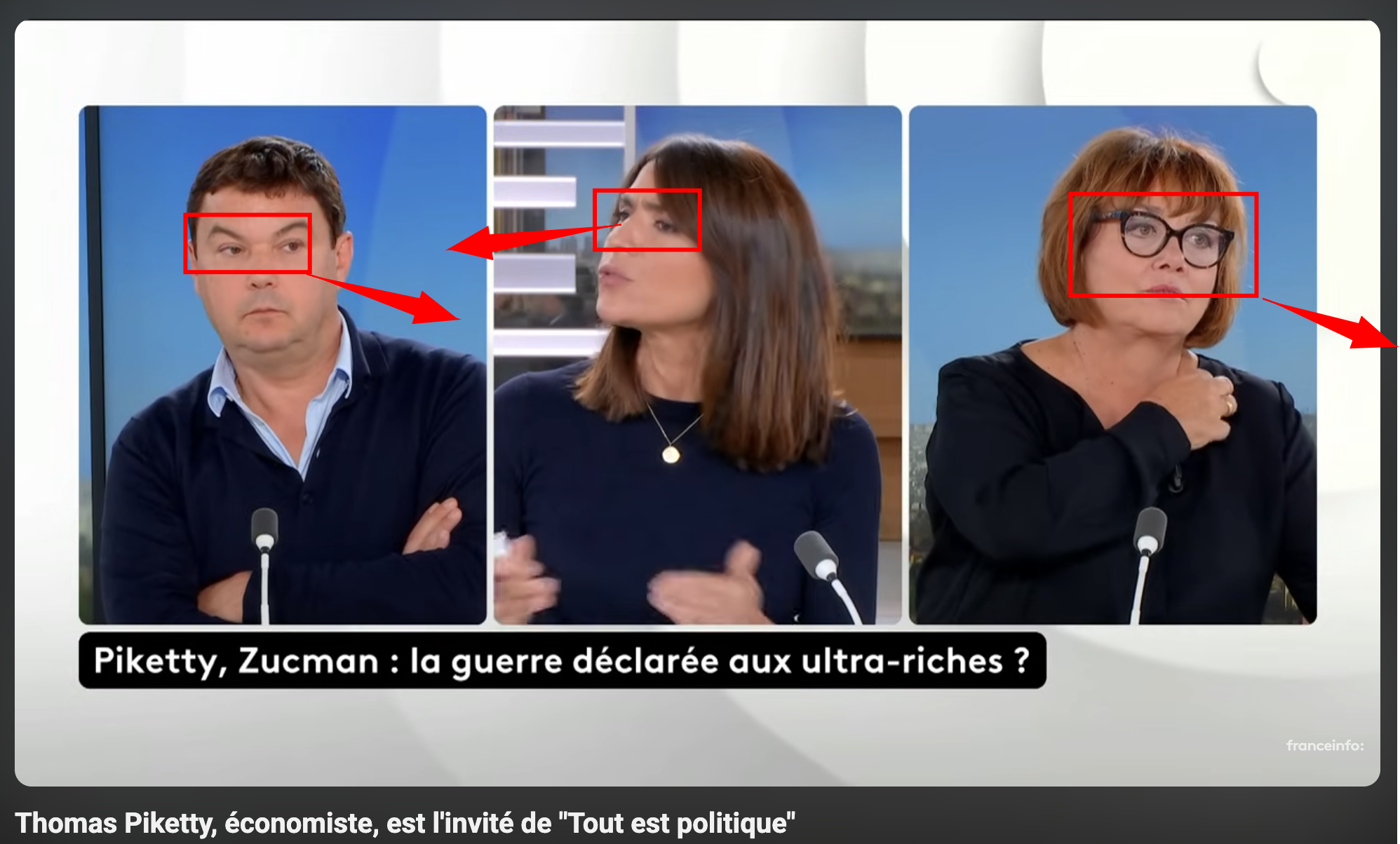

2.2 La vidéo originale

Il est assez facile de retrouver la vidéo d’origine, même si des segments ont été coupés. Il s’agit de la vidéo : Thomas Piketty, économiste, est l’invité de « Tout est politique », publiée sur la chaîne YouTube de France Info en date du mercredi 24 septembre 2025.

Petit détail technique : la vidéo alterne entre des plans larges et un montage en “split screen” (découpage de l’écran avec les locuteurs) qui déjoue (bizarrement) la règle des 180° (règle de cadre d’un interview), ce qui est troublant car les regards ne sont pas axés dans une configuration normale (les regards se croisent) et on a du mal à comprendre qui s’adresse à qui.

C’est assez déroutant de la part de France Info.

3. L’analyse de l’interaction

Dans ce type de dispositif, le créateur devient l’élément central : la vidéo de réaction n’est pas tant une analyse du débat politique qu’une mise en scène de la forme même de la “réception du débat”.

Ce que l’on observe, ce n’est pas le débat, mais une manière de regarder le débat. Autrement dit, la vidéo ne parle pas du fond, les arguments politiques, mais de l’attitude face à ces arguments.

Le youtubeur s’expose comme spectateur expert, rationnel, et cette présence visuelle devient l’objet principal de la vidéo.

La description de la chaine Youtube choisie par le créateur, “Les héros naissent dans l’adversité, et je suis le sculpteur de ma destinée”, relève de cette logique d’exposition identitaire. C’est une maxime générique sans référence précise : elle enchaîne une déclaration universelle (“les héros…“) et une auto-affirmation (“je suis…“) sans articuler le lien entre les deux.

Cette devise révèle un “trou cognitif “(notion qui mériterait d’être développée dans l’analyse textuelle). Elle passe d’une maxime générale (“les héros…“) à une auto-affirmation (“je suis…“) sans expliciter les étapes de pensée qui permettraient de relier l’une à l’autre.

Autrement dit, le processus explicatif est tronqué : on ne sait ni quelle “adversité” est invoquée, ni quels apprentissages en sont tirés, ni par quel mécanisme (méthode, décision…) l’auteur se dit désormais “sculpteur de sa destinée”.

Il s’agit d’un déficit d’articulation dans les idées du Youtubeur.

Ce déficit d’articulation pourrait être comblé par des ponts justificatifs simples, verbaux, par exemple : “après [épreuve X], j’ai compris [leçon Y] ; depuis, j’applique [méthode Z]” qui expliquent le passage de l’adversité à la “sculpture” de soi.

Faute de tels ponts, la phrase saute d’une valeur à une identité et laisse un blanc explicatif…

Autrement dit, cette devise performe un moi numérique héroïque (persona de maîtrise) plutôt qu’elle n’argumente : la rhétorique remplace la preuve, le slogan remplace le raisonnement.

Ce raccourci produit un raisonnement altéré : saut inférentiel (du principe général à la conclusion personnelle), effet de halo (valorisation de soi par association au registre héroïque), et illusion de profondeur (formule solennelle).

Symptomatiquement, la devise met en scène un ethos (courage, contrôle, maitrise…) sans “preuves”, exemples ni promesse concrète de contenu, ce qui la rend peu informative et surtout révélatrice d’une stratégie de persona.

3.1 Le sens de la réaction du youtubeur

La vidéo réaction repose sur une double tension : elle promet une réaction, mais elle expose avant tout un visage qui regarde. Le spectateur croit venir chercher un échange affectif ou une opinion, mais il rencontre une forme de neutralité visuelle.

Dans le cas étudié, le youtubeur ne commente pas, ne parle presque jamais : il se contente de quelques hochements de tête, de micro-expressions et d’un (semblant) de posture d’attention.

Ici, cette économie gestuelle traduit une position paradoxale : il occupe la place du réacteur, mais refuse d’en assumer la fonction. D’un côté, il satisfait la logique du format, son visage est visible, il regarde, il “fait” de la réaction ; de l’autre, il neutralise toute implication verbale ou affective.

La promesse de réaction est donc tenue formellement, mais vidée de son contenu.

Dans une lecture inspirée de Bateson, on peut dire qu’il « tient » le double lien entre deux injonctions contradictoires :

- « Réagir, montrer qu’il est affecté » (injonction du format et de l’algorithme)

- « Rester neutre, crédible et monétisable » (injonction de la persona rationnelle)

La vidéo résout ce paradoxe par le “gel du conflit” : elle met en scène la réaction comme pure présence, sans parole. On regarde quelqu’un qui regarde, sans qu’il se passe rien.

Le youtubeur devient “l’écran dans l’écran”…

3.2 Le déplacement du centre : du débat au dispositif

Ce déplacement du sens est essentiel. Le centre de gravité du dispositif n’est plus le débat politique, mais le comportement du créateur face au débat. La vidéo ne cherche plus à informer, mais à montrer une manière d’être : un ethos.

Le youtubeur se construit ainsi un « moi numérique » rationnel : calme, distancié, analytique, témoin silencieux d’un monde politique où règne les discordances.

Son silence devient stratégie :

- il évite l’étiquetage politique et la controverse

- il préserve sa monétisation et son image de neutralité

- il satisfait les attentes de ce format de vidéo (visibilité du visage, durée de visionnage, engagement)

3.3 Le rôle du spectateur : du public au contenu

Enfin, la position du spectateur devient centrale. Ce dernier ne regarde plus une discussion politique, mais quelqu’un qui fait semblant d’y prêter attention. La fonction de la vidéo se déplace : elle ne sert plus à comprendre un discours, mais à valider une posture de regard. Le youtubeur montre comment il faut regarder, avec calme et distance, et invite implicitement le spectateur à faire de même. Cette neutralité permet une projection maximale : chacun peut y lire sa propre réaction, son propre affect. Le silence devient un miroir. Ce n’est plus le créateur qui réagit, mais le spectateur qui se voit réagir à travers lui.

En somme, dans ce type de vidéo, la forme absorbe le fond : la politique devient décor, le youtubeur devient cadre, et le spectateur devient contenu.

Ce glissement transforme profondément le dispositif. En neutralisant la parole, le créateur laisse un vide interprétatif que le spectateur vient combler. Le silence devient un espace projectif : chacun y dépose ses propres émotions, son opinion, sa lecture du débat. L’absence d’expression du youtubeur permet une appropriation totale de la scène : on y lit ce qu’on veut voir. L’écran se transforme en miroir émotionnel et cognitif.

C’est pourquoi on peut dire que le spectateur devient le véritable contenu de la vidéo. Le flux ne fonctionne plus grâce à ce que le créateur dit, mais grâce à ce que le spectateur éprouve, commente et partage. Les réactions s’activent dans la section des commentaires. Le créateur n’est plus qu’un “déclencheur” : il fournit un visage neutre, une présence minimale, pour susciter un maximum de réactions chez autrui.

En d’autres termes, la vidéo de réaction devient un dispositif réflexif : elle ne donne rien à voir, mais elle renvoie le spectateur à sa propre manière de voir. C’est le spectateur qui génère la donnée (clics, commentaires, partages), c’est lui qui nourrit l’algorithme, c’est lui qui prolonge la vie du contenu.

Ainsi, la forme absorbe le fond : la politique devient décor, le youtubeur devient cadre, et le spectateur, par son activité interprétative et émotionnelle, devient littéralement le contenu.

L’expérience de visionnage ne consiste plus à apprendre ni à débattre, mais à se voir regarder, à se sentir participer à une scène de réception.

Autrement dit, la vidéo de réaction fonctionne comme un miroir numérique : elle expose moins le monde qu’elle ne révèle la manière dont chacun s’y projette.